| このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。 |

|

|

|

|

自作PCを初めて組み立てる際、いきなりすべてのパーツを取り付けて電源を入れるのは実はリスクが高い方法です。

経験豊富な自作PCユーザーが必ず行っているのが「最低構成でのテスト」という手順。

この方法を知らずに組み立てを進めると、トラブルが発生した時にどのパーツに問題があるのか特定するのが困難になってしまいます。

今回は、自作PC成功の鍵となる最低構成について、必要なパーツから具体的なテスト方法、さらにはトラブル時の対処法まで詳しく解説します。

初心者の方でも安心して自作PCに挑戦できるよう、基本から丁寧にご説明していきます。

自作PCの最低構成って何?基本を理解しよう

自作PCを組み立てる際に、最初に理解しておきたいのが「最低構成」という概念です。

最低構成とは、パソコンを正常に動作させるために必要な最小限のハードウェアを組み合わせた状態を指します。

この構成を把握することで、特に自作初心者の方々がスムーズに組み立てを進め、その後のトラブルを避けることができます。

最小限のパーツ構成

具体的には、以下の5つのパーツが最低構成に含まれます。

CPU (中央処理装置)マザーボード (基本的なハードウェアの接続部分)メモリ (データの一時保管場所)電源ユニット (全てのパーツに電力を供給する)CPUクーラー (発熱を抑えるための冷却装置)

この構成によって、パソコンの基本的な機能が実現されます。

特にCPUとマザーボードは、相性や規格が異なるため、選定の際には注意が必要です。

最小構成のパーツ一覧

最小構成に必要な補助パーツ

| パーツ | 製品名 | |

| スパークガードマグネット | トラスコ スパークガードマグネット(静電気除去) | |

| テスト用スイッチ | アイネックス(AINEX) 実験用スイッチ・LEDセット | |

| マザーボード用スピーカー | PCマザーボード用 ビープ音スピーカー(約5cm) |

最低構成で組み立てる理由

最低構成で組みたてる理由は、主に次の2点です。

- トラブルシューティングの容易さ

最小限のパーツで動作を確認することによって、どのパーツに問題があるのかを特定しやすくなります。

全てのパーツを取り付けた後に起動しない状況よりも、早い段階での確認が可能です。 - 初期不良の確認

最低構成での動作確認を行うことで、ハードウェアの初期不良の有無をチェックできます。

問題がない場合、さらに他のパーツを追加する際に安心して進めることができます。

- 最小限のパーツで動作を確認することによって、どのパーツに問題があるのかを特定しやすくなります。

全てのパーツを取り付けた後に起動しない状況よりも、早い段階での確認が可能です。

最小構成でのテストは必ず行うべきですが、特に自作PCに不慣れな方はこのプロセスが重要です。

組み立ててから動作しないと気づくのではなく、最低構成で事前に確認することで、作業の負担を軽減できます。

注意点

最低構成で自作PCの組み立てテストを行う際には、以下の点にも注意しましょう。

CPUは動作中に熱を発生するため、クーラーを取り付けずにテストを行うと、過熱による故障が心配されます。

モニターと接続する際には、使用するケーブルが対応しているかチェックすることも重要です。

自作PCのパーツには、損傷する可能性のある精巧な電子回路やコンポーネントが数多く含まれています。

これらのパーツは、静電気に弱くパーツが損傷する恐れがあります。

特に、静電気の起きやすい冬場は要注意です。

必ず、静電気除去を行ってから作業にとりかかりましょう。

トラスコ スパークガードマグネット(静電気除去)

|

最低構成の理解は、自作PCの制作プロセスにおいて基盤となります。

そのため、この段階で必要なパーツや準備することをしっかりと把握しておくことが大切です。

最低構成に必要な5つの必須パーツを解説

自作PCの「最低構成」を理解するためには、まず必要な5つの必須パーツについて押さえておくことが重要です。

これらのパーツが揃えば、基本的な動作テストを行い、正常に起動するかを確認できます。

ここでは、各パーツの役割と選び方について詳しく解説します。

CPU(中央処理装置)

CPUはコンピュータの「頭脳」とも言える重要なパーツです。

PCの全ての計算処理を担当し、性能や効率に大きな影響を与えます。

最新のプロセッサはマルチコア設計が主流で、特にIntelやAMDの製品が広く使われています。

選ぶ際には、用途(ゲーム、クリエイティブ、一般的な作業など)に応じてコア数やスレッド数を考慮しましょう。

|

| AMD CPU Ryzen 5 8500G |

マザーボード

マザーボードは、すべてのパーツを接続し、コミュニケーションを行う中心的な役割を果たします。

CPUやメモリ、ストレージデバイス、拡張カードなどを接続するソケットやスロットが設けられています。

自作する際には、使用するCPUに合ったソケットタイプを選ぶことが大切です。

また、将来的なアップグレードを考慮し、拡張性の高いモデルを選ぶのが良いでしょう。

|

| MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI AMD Ryzen 9000/8000/7000シリーズ(AM5)対応 ATXマザーボード |

ストレージ

ストレージは、以下のようなすべてのデータを長期的に保存するパーツです。

- OS(Windowsなど)

- アプリケーションやゲーム

- 画像・動画・音楽・ドキュメント

- 設定データやキャッシュ

つまり、電源を切っても消えないデータを保管する場所がストレージです。

最近では、PCI Express接続のM.2タイプが主流になっています。

容量も最低でも500GB以上の物を選びましょう。

| Silicon Power 500GB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD |

| メモ 最小構成でテストする場合ストレージは要りません。 |

メモリ(RAM)

メモリはデータを一時的に保存する役割を果たし、プログラムの実行速度や全体的なパフォーマンスに影響を与えます。

一般的には、

また、デュアルチャネルやクアッドチャネルといったデザインを考慮することで、メモリアクセスの速度を向上させることができるため、複数枚の購入を検討するのも良いでしょう。

|

| Crucial PRO (マイクロン製) デスクトップ用メモリ 16GB×2枚 DDR5-6000 |

電源ユニット(PSU)

電源ユニットは、全てのパーツに必要な電力を供給する重要な役割を担っています。

失敗すると他のパーツに深刻な影響を及ぼすため、信頼性の高いメーカーの製品を選ぶことが不可欠です。

また、必要な ワット 数は、使用するパーツの構成に応じて決定すべきで、一般的には500W以上が推奨されています

さらに、80 PLUS認証を取得したユニットを選ぶことで、電力効率の良い運用が可能になります。

|

| Thermaltake 80PLUS STANDARD認定 電源ユニット Smart Pro 600W |

これらの5つの必須パーツをしっかりと選んで組み合わせることで、自作PCの「最低構成」が完成します。

各パーツの特性を理解し、自分のニーズに合ったものを選んでいきましょう。

最低構成に必要な補助パーツ

無くても構いませんが、あると便利です。

価格も高くないパーツですので個人的には、おすすめします。

トラスコ スパークガードマグネット(静電気除去)

|

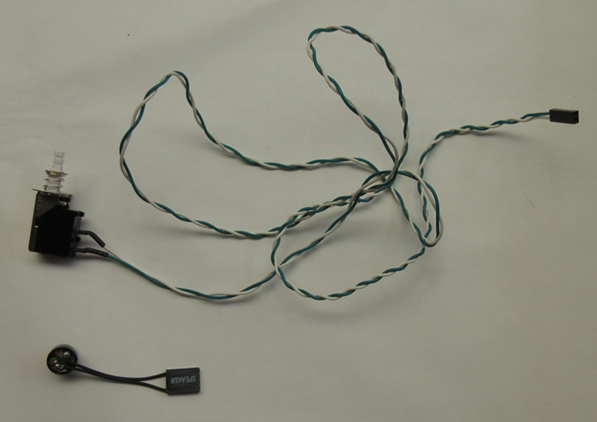

テスト用スイッチ

|

| 最低構成でテストする時の各種スイッチ |

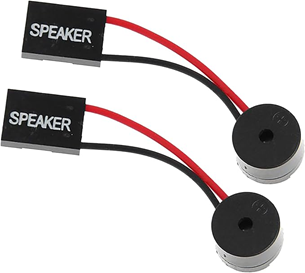

PCマザーボード用ビープ音スピーカー

|

| マザーボードのBIOS(バイオス)が内部の異常を検知すると発生します。 ビープ音の回数や長さ、組み合わせによって、故障や異常の原因を突き止めることができます。 |

なぜ最低構成でテストするの?その重要性

自作PCを組み立てる際、最低構成でのテストは非常に重要なステップです。

このテストを行うことで、問題の早期発見が可能になり、組み立て作業がスムーズに進むことができます。

以下に、最低構成テストの重要性を詳しく解説します。

初期不良の確認

自作PCを組み立てる際、様々なパーツを組み合わせることになりますが、これらのパーツには初期不良が存在する可能性があります。

最低構成でテストすることによって、以下のようなメリットがあります。

問題が発生した場合、どの部品に原因があるのかを特定しやすくなります。

全てのパーツを取り付けた後にトラブルが発生すると、トラブルの原因となっているパーツを見つけるのに苦労します。

あげくは、組み直しが必要となり、手間と時間がかかりますが、最低構成で組むとリスクを最小限に抑えられます。

組み立ての進行確認

最低構成でのテストは、自作PCの各パーツが適切に組み合わされているかを確認する良い機会でもあります。

特に以下の点をチェックしましょう。

正常に起動するかどうかを確認する最も簡単な方法は、BIOS画面が表示されるかどうかです。

表示される場合、基本的に必要なパーツが正常に機能していることを示しています。

最低構成で組み立てることによって、使用するパーツ間で相性問題がないかもチェックでき、安心して後の作業にとりかかることができます。

自作PC初心者への助け

自作PC初心者の場合、様々なトラブルに直面することが多くなります。

最低構成で組み立てることで、以下のようなメリットがあります。

最低限のパーツで動作を確認することで、これまでの組み立てに問題がないことを確認できます。

これにより、必要以上に部品を外したり付けたりする手間が減ります。

初めての自作PCでも、動作することが確認できれば自信が持て、次のステップに進む意欲が湧きます。

結果のフィードバック

最低構成で組み立てた結果は、次のステップへの貴重なフィードバックとなります。

問題があれば、その場で対処し、必要に応じて部品を交換したり、ケーブルの接続を見直したりすることができます。

これにより、より安心して自作PCを完成させることができるのです。

このように、最低構成でのテストは自作PCを組み立てる上での重要なプロセスです。

実際の組み立て作業に入る前に、このステップをしっかりと行っておくことで、トラブルを避け、スムーズに作業することができます。

最低構成での起動テストのやり方

起動テストは、コンピュータが正常に動作するかどうかを確認するための基本的かつ欠かせないステップです。

以下にその具体的な流れを詳しく説明する。

起動テストの準備

最低構成でのテストを行うには、必要なパーツをしっかりと整えることが大切だ。

以下が、テストに必要な基本的なパーツのリストになります。

CPU (それに伴うCPUクーラーも含む)マザーボード メモリ 電源ユニット グラフィックスカード (CPUに内蔵グラフィックス機能がない場合)

また、これらのパーツを正しく接続するための電源コネクタやケーブルも準備することが重要です。

それでは、実際のテストを行うためのステップに進もう。

実際の起動テストの手順

今回使用したパーツ一覧

| パーツ | 製品名 | 参考価格 |

| CPU | AMD Ryzen 5 8500G | 27,000円 |

| マザーボード | MSI マザーボード MAG B650 | 35,300円 |

| ストレージ(SSD) | Samsung SSD 980 500GB PCIe Gen 3.0 ×4 NVMe M.2(内蔵 SSD) | 13,500円 |

| メモリ | キングストン デスクトップ用メモリ DDR5 5200MT/秒 8GB×2枚 | 13,940円 |

| 電源ユニット | Thermaltake 80PLUS STANDARD認定 電源ユニット Smart Pro 600W | 11,100円 |

| CPUクーラー | CPUに付属 | 0円 |

| グラフィックカード | CPUに内蔵 | 0円 |

最低構成に必要な補助パーツ

| パーツ | 製品名 | 参考価格 |

| スパークガードマグネット | トラスコ スパークガードマグネット(静電気除去) | 1,696円 |

| ATX用電源スイッチ | ATX用電源スイッチキット アイネックス PA-062B | 778円 |

| マザーボード用スピーカー | PCマザーボード用 ビープ音スピーカー(約5cm) | 572円 |

※参考価格は、2025年10月現在の楽天市場における価格です。価格は変動しますので予めご了承ください。

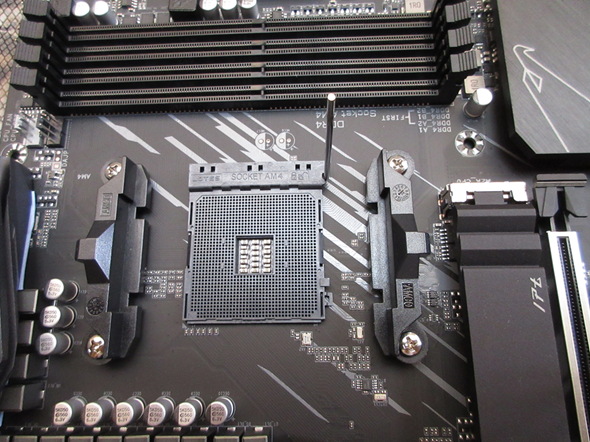

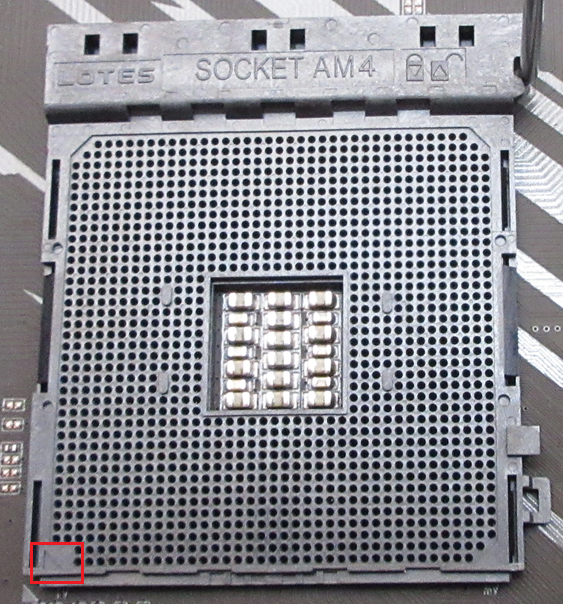

1.起動テストの手順 CPUを取り付ける

右側のレバーを下に押し、レバーを矢印の方にスライドしてロックを解除しレバーを持ち上げます。

CPUソケットの左下にある▼印を確認

次にCPUの左下にある▼印の位置を確認

CPUとCPUソケットの▼印を合わせ、CPUをCPUソケットの上にそっと載せます。

レバーを倒しロックします。

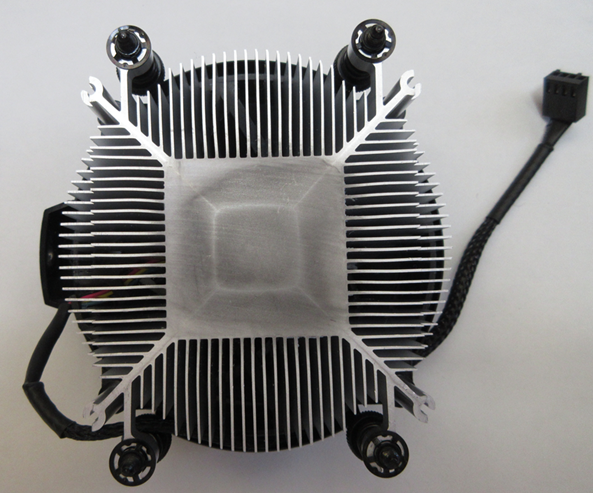

2.起動テストの手順 CPUクーラーを取り付ける

今回、採用したCPUには、CPUクーラー「AMD Wraith Stealth」が付属しているので

CPUに付属のCPUクーラーを取り付けますが、ネジ止めされているCPUクーラーのリテンションキットを外します。

| メモ 外したCPUクーラーのリテンションキットは、今後別のCPUクーラーと交換する場合に備え保管しておきましょう。 |

CPUに付属のCPUクーラーには、予めグリスが塗布されてますが

CPUとクーラーが引っ付いてとれなくなる(スッポン)を防ぐため、グリスは、拭き取ります。

| メモ もちろん、そのまま拭き取らずにCPUの上に装着してもかまいません。 |

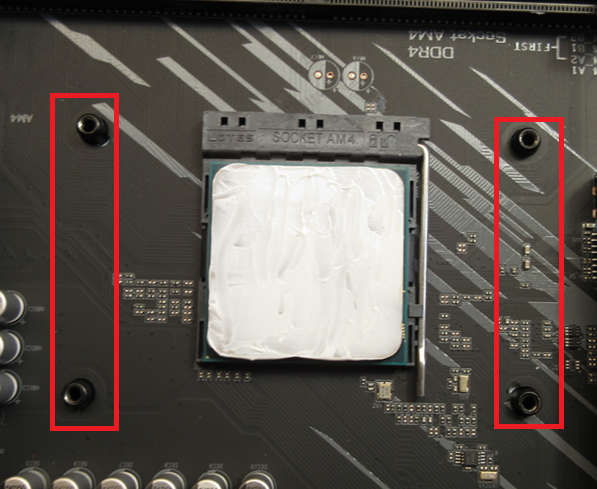

リテンションキットを外すと、バックプレートのネジ穴が見えるので確認しておきましょう。

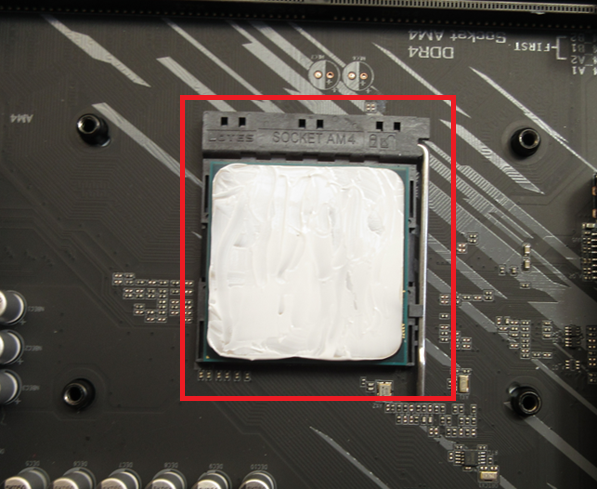

熱伝導率を高めるため別途購入したグリスをCPUの中央に小豆だい程搾りだしヘラで均等に薄く塗布します。

| メモ ヒートシンクペースト は、こちらから |

CPUにグリスを塗った画面

次に、CPUクーラーの取り付けネジをバックプレートのネジ穴と会うようにして載せます。

CPUクーラーの取り付けネジを均等にしめます。

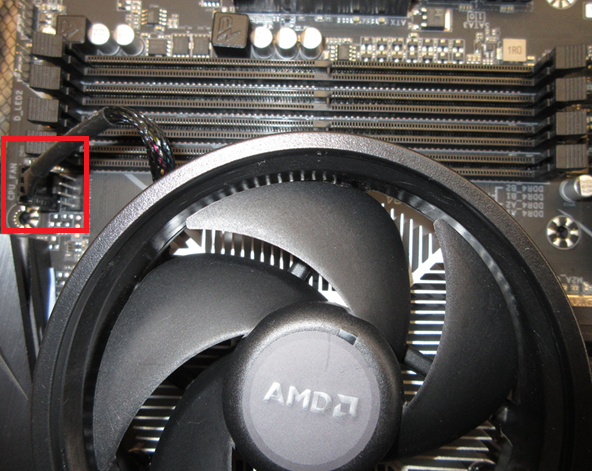

CPUクーラーのファン用電源ケーブルをマザーボードのCPUファン用電源端子「CPU_FAN」コネクタに接続します。

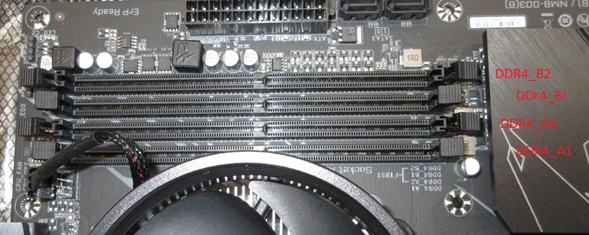

3.起動テストの手順 メモリを取り付ける

デュアルチャンネルメモリ設定を最大限に有効にするには、同一(同じブランド、同じ速度、同じサイズ、同じチップタイプ)のDDR4 DIMMを1組取り付ける必要があります。

マザーボードのメモリスロットにメモリを取り付ける優先順序があります。

マニュアルを確認しマニュアルに従い取り付けて行きましょう。

今回採用したマザーボードのマニュアルでは、

デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには4つのメモリソケットが装備されており、デュアルチャンネルテクノロジーをサポートします。

メモリを取り付けた後、BIOSはメモリの仕様と容量を自動的に検出します。

デュアルチャンネルメモリモードは、元のメモリバンド幅を2倍に拡げます。

4つのメモリソケットが2つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには次のように2つのメモリソケットがあります。

| DDR4_ A1 | DDR4_A2 | DDR4_B1 | DDR4_B2 | |

| 2つのモジュール | — | DS/SS | — | DS/SS |

| 4つのモジュール | DS/SS | DS/SS | DS/SS | DS/SS |

(SS=片面、DS=両面、「–」メモリなし)

それでは、マニュアル順に取り付けていきます。

まずは、マニュアルでメモリスロットの位置を確認しておきます。

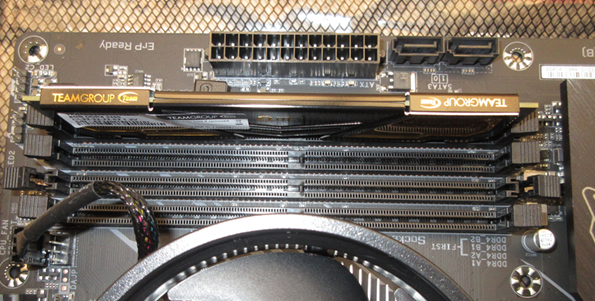

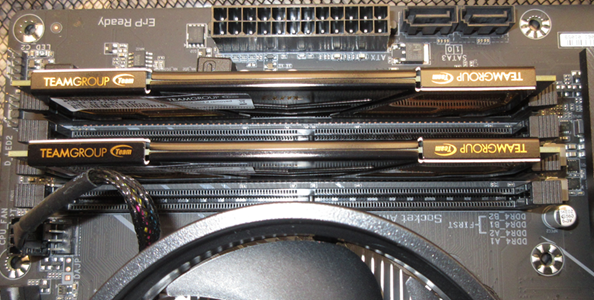

1枚目をマザーボードのDDR4_B2 スロットに差し込みます

2枚目をマザーボードのDDR4_A2 スロットに差し込みます

差し込み方法

差し込むべきメモリスロットの、メモリを留めるロック(両端)を上から押して外しておく。

メモリの切り欠きとスロットの突起を合わせてメモリを上から差し込みます。

正しく差し込めば自動的にロックされます。

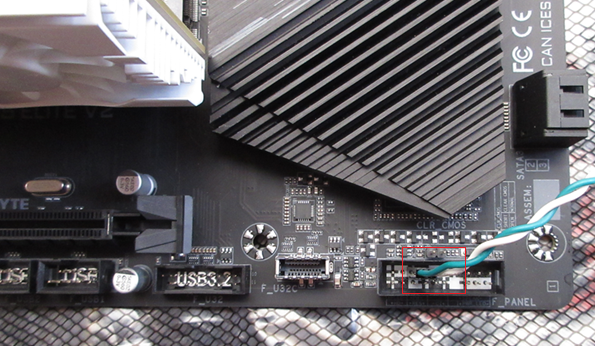

ATX電源スイッチ&PCマザーボード用ブザー

ATX電源スイッチは、マザーボードのシステムパネルヘッダー(F_PANEL)のパワースイッチの端子へ

PCマザーボード用ブザーは、マザーボードのシステムパネルヘッダー(F_PANEL)のスピーカーの端子へ

| メモ ATX電源スイッチ PCマザーボード用ブザー は、こちらから |

マザーボードに電力を供給するケーブルの接続

電源ユニットの24ピン12V ATXケーブルをマザーボードのATX電源コネクタに装着します。

電源ユニットのATX/EPS 12V(8ピン12V) 補助電源ケーブルをマザーボードのATX 12Vへ

4.起動テストの手順 グラフィックボードの取り付け

今回、購入したCPUは、グラフィック機能を搭載してないのでグラフィックボードが必要。

マザーボードのPCIE_1スロットに装着します。

5.起動テストの手順 起動テスト

電源ユニットを家庭用のコンセントに接続し電源ユニットのスイッチを-側に押し込みATX電源スイッチを押す

ここでブザーの役目登場

| UEFI BIOS ビープ音のパターン | エラーの内容 |

|---|---|

| 短いビープ1回 | グラフィックボード検出(正常起動) クイックブート設定が無効 キーボード検出エラー |

| 長いいビープ一回+短いビープ2回 同じパターンで繰り返し |

メモリ検出エラー |

| 長いいビープ一回+短いビープ3回 | グラフィックボード検出エラー |

| 長いいビープ一回+短いビープ4回 | ハードウェアエラー |

※自作PC 自由自在 令和2年版から引用

通常は、しばらくしてモニタの画面にUEFI セットアップ画面が表示されたら成功です。

| メモ この段階では、電源はいつ切っても問題ありません。 |

これらのチェックを行うことで、ハードウェアに初期不良がないか確認できる。

問題がなければ、次のステップとして残りのパーツの取り付け作業に進むが、もし異常が見られた場合には、配線を再確認したりパーツの再取り付けを行ったりしよう。

最低構成で起動しないときのトラブルシューティング

自作PCが最低構成で正常に起動しない場合、考えられる理由は多岐にわたり、初心者にとっては原因の特定が非常に難しいことがあります。

ここでは、最低構成で起動しない要因とその対策について詳しく解説していきます。

最初に確認すべきは、メモリの取り付け状態です。

以下のポイントを慎重にチェックしてください。

メモリがスロットにきちんと装着されているか

使用しているスロットが適切なものか

メモリがしっかりと挿入されていない場合、PCは起動しないため、スロットに強く押し込む必要があります。

正しい取り付けを確認してください。

次に、モニターへの映像信号を送るためのケーブル接続を確認することが重要です。

映像ケーブル(HDMIやDisplayPortなど)が正しいポートに接続されているか

CPUに内蔵グラフィック機能があるか、無い場合はグラフィックボードが正しく接続されているかをチェック

不適切なポートに接続されていると、画面が表示されないため、ここも入念に確認が必要です。

もし電源が全く入らない場合には、以下のポイントについて再度チェックしましょう。

電源ユニットとマザーボードの24ピンコネクタが適切に接続されているか

電源スイッチがONになっているか

自作PCを初めて組む方は、電源スイッチがOFFのままになっていることがあるため、この点を確認することで問題が解決する場合があります。

次に、CPUクーラーの取り付け状態を確認することが大切です。以下の点に留意してチェックしてください。

CPUクーラーの電源ケーブルがマザーボードに正しく接続されているか

CPUの冷却が適切に行われる状態か

特に初心者の場合、CPUクーラーが正しく取り付けられていないために起動しないケースが存在しますので、注意が必要です。

もしグラフィックボードを使用している場合、その補助電源の接続も重要です。

グラフィックボードに必要な補助電源が正しく接続されているか

グラフィックボード自体が確実に装着されているか

補助電源が接続されていないと、PCが起動しない場合があるため、これも確認が必要です。

最近のマザーボードには、トラブルの原因を診断するための機能が備わっていることが多く、例えば、ASUSの「Q-LED」システムを利用することで、問題の根源を特定する手助けが得られます。

これらのポイントをしっかり確認し、適切な対策を講じることで、自作PCが最低構成で起動しない理由を探り当てることができます。

自作PCの性能を向上させるために、冷静に各部品を見直しましょう。

自作PC 最低構成のまとめ

自作PCを組み立てる際、最低構成での起動テストは非常に重要なステップです。

この過程で初期不良の確認や組み立てプロセスの確認ができ、特に初心者にとっては自信を持って次のステップに進めるようになります。

もし最低構成で起動しない場合は、メモリの接続状態やCPUクーラーの取り付け、電源周りの確認など、様々な要因を丁寧にチェックすることが肝心です。

最低構成テストを行い、トラブルシューティングを適切に行うことで、確実に自作PCを完成させることができます。

自作PC 最低構成に関する質問

最低構成に含まれるパーツは何ですか?

最低構成には、CPU、マザーボード、メモリ、電源ユニット、CPUクーラーの5つのパーツが含まれます。

これらの基本的なパーツがそろっていれば、パソコンの基本的な機能を実現できます。

最低構成でテストを行う目的は何ですか?

最低構成でのテストの目的は、トラブルシューティングの容易さと初期不良の確認にあります。

最小限のパーツで動作を確認することで、問題のある部品を特定しやすくなり、組み立て後のトラブルを避けることができます。

最低構成での起動テストの手順を教えてください。

まず、マザーボード、CPU、メモリ、電源ユニットを接続します。

その後、CPUクーラーの取り付けとモニターの接続を行います。

最後に電源をオンにし、BIOSの表示や各パーツの動作確認をします。

最低構成で起動しない場合の対処方法は何ですか?

メモリの取り付け状態、映像ケーブルの接続、電源周りの確認、CPUクーラーの取り付け、グラフィックボードの補助電源接続などを確認し、適切に対処することが重要です。

また、マザーボードの診断機能を活用することで、問題の原因を特定しやすくなります。

コメント